近日,我院动物科技学院杨淞教授团队在国际顶级期刊Environmental Science & Technology(环境科学与技术,IF5=11.4)上发了篇硬核论文,把目光投向了鱼儿的“耐低氧秘籍”。这项研究首次发现,原本负责造血的促红细胞生成素(EPO),在鱼类应对低氧环境时竟变身“抗压小能手”,通过激活细胞里的PI3K/AKT信号通路,帮鱼儿撑起生命保护伞。这一研究为探索水生生物应对日益增加的环境风险挑战提供了有益见解,同时也为抗逆育种提供了新思路。

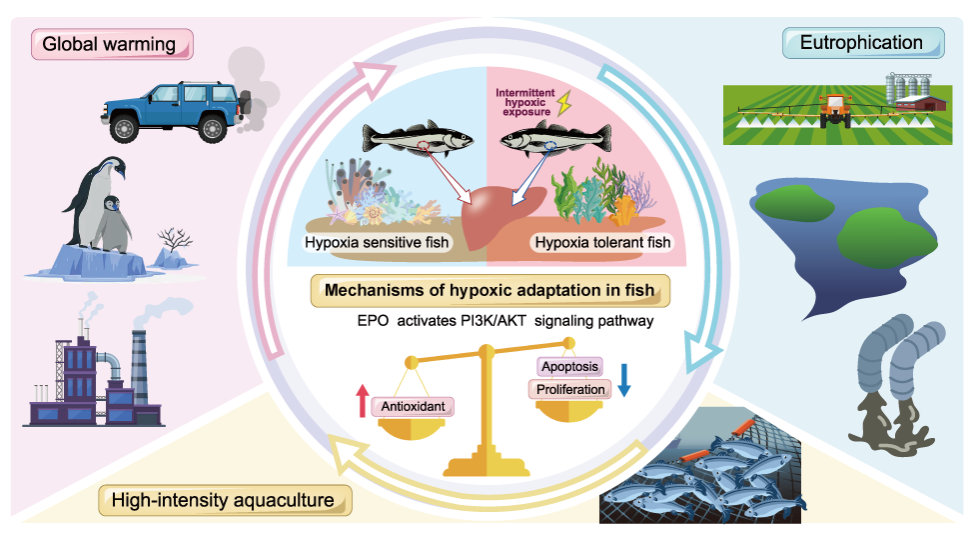

当前,由于全球气候变暖、水体富营养化、养殖密度增加、人类活动加剧等一系列因素导致全球低氧水域面积在过去50年间增加了两倍之多,威胁着水生生物的生存并破坏着生态系统。水环境低氧的影响被认为超过了未来海洋变暖和酸化,成为水生生物面临的最大环境挑战之一。因此,探索水生生物在低氧环境中的适应机制是促进抗逆育种的有效手段。

在此前发现间歇性低氧暴露在调控大口黑鲈低氧可塑性中具有重要意义的基础上,此次杨淞教授团队进一步探明了EPO通过促进磷脂酰肌醇-3激酶(PI3K)/蛋白激酶B(AKT)信号传导,选择性调节与抗氧化防御、抗凋亡和细胞增殖相关的基因的表达,帮助鱼儿在急性低氧胁迫时“稳住阵脚”,减轻肝脏损伤,并在调控细胞低氧存活中发挥重要作用。这一新发现为探索水生生物如何在日益增加的环境风险下应对低氧挑战提供了新见解。

四川农业大学为本论文的第一完成单位,学院博士研究生颜浩骁、赵柳兰教授为论文并列第一作者,杨淞教授为本文唯一通讯作者,团队刘巧、宋凯歌老师等参与了本研究。该研究得到了四川省自然科学基金面上项目、四川省淡水鱼创新团队等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c00093